なお、重ねて断っておくが、 我輩の電子工作知識とレベルは中学生レベル以下ですよ!

詳細は前の文書参照。ここから、 「ハブダイナモの出力的にはまだまだ余裕があるはず。 だから、LEDを二個にすれば、単純に明るさが二倍になるんじゃないの!?」 と思ってしまったのが、今回のライトの作成動機である。

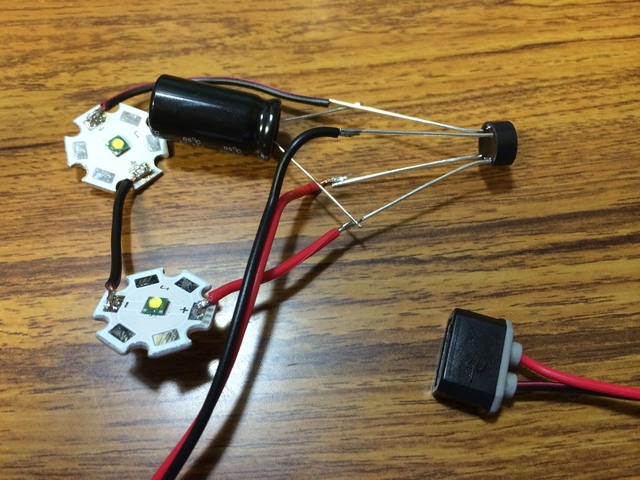

回路は、前回作成のものと(コンデンサ容量を除いて)全く同じ。LEDが直列に 二つつながっただけ。テスト用に簡単に仮組みした回路はこんな↓。 試したところ、これでばっちり点灯するし、やたらと明るいことが判った。 よし、これだ!

今回は以下を用意してみた。総額2000円ちょっと。例によってLEDが高額すぎる。 一応、XP-E(3W、Q4で180円/個)でも大丈夫なはずなので、お金に余裕がない時は ソレでやってみよう。それだと1000円ちょっとで組めちゃう。

| 品名 | 型名 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|---|

| プラスチックケース | SW-T75 | 150円 | アキバのパーツショップで購入。50x30x75mmの、耐熱プラスチックケース。これに穴を開けて、ライトのケースとする。耐熱じゃないとLEDの熱で溶けちゃいそうなのでちょい怖い。 |

| プラスチックケース(ガラスつき) | ? | 70円 | 千石電商で購入。レンズ窓にちょうどいいかなーって思って。 |

| 5WハイパワーLED Cree XP-G R5(20mmφヒートシンク付き) | XP-G R51A x2 | 680円 x2 | 例によって秋葉原LEDパラダイスにて購入。前回の反省を生かし、20mmヒートシンク品。やっぱりこれだとはんだ付けがスゴい楽だ。 |

| CREE XP-G/XP-E用レンズ(10°) x2 | XP-XPG-10 | 100円 x2 | 集光レンズ。これもLEDパラダイスで購入。拡散角度が15°のものも試したが、 自転車のライトとして使うにはそっちは広がりすぎだと思う。 |

| ダイオードブリッジ 200V 1.5A | W02G 340C | 50円 | 千石電商で購入。できればショットキーバリアダイオードブリッジが欲しかったけど、どこにも売ってないよぅ。発見した人は教えてください(通販ではフツーに入手できるけど、送料が惜しいですやん?) |

| 電解コンデンサ 25V 2200uF | ? | 70円 | |

| 赤黒コード 1.6mmφ 1m | ? | 0円 | あまってた切れ端を使用 |

| プッシュスイッチ | ? | 100円 | なんでもいいけど、ケースに入るくらいの大きさのやつで、On/Offをトグル操作できるもの。 |

| 0.7mm厚アルミ板(100x40mm程度使う) | ? | 0円 | 家に転がってたのを使ったので価格とか型名とか不明。前に東急ハンズで買ったもの。多分。 |

| 熱伝導性両面テープ 30x30mm | ?たぶんコレ | 80円 | LEDをアルミ板に貼るのに使用する。 |

| 3x10mmボルト+ナット | ? | 0円 | おうちに転がってたのを利用 |

ということで、材料が準備できたので、作ることにする。

ガラス窓付きのプラスチックケースに、レンズを二つ押し込んでみる。もうなんか、 初めからそのために作られたのではないかと思うくらいに寸法がバッチリ。 これを、防水性を上げるためにガラス窓ごとシューズドクターで 裏からシーリングしながら接着する。

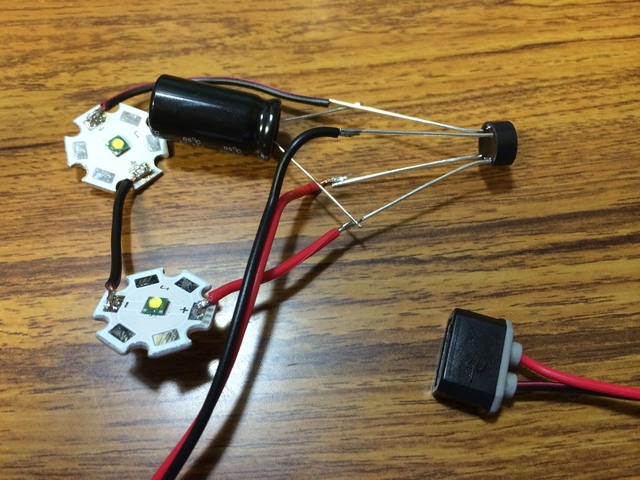

配線するとこんなカンジ。片方線が短すぎたけど、まぁいいや。

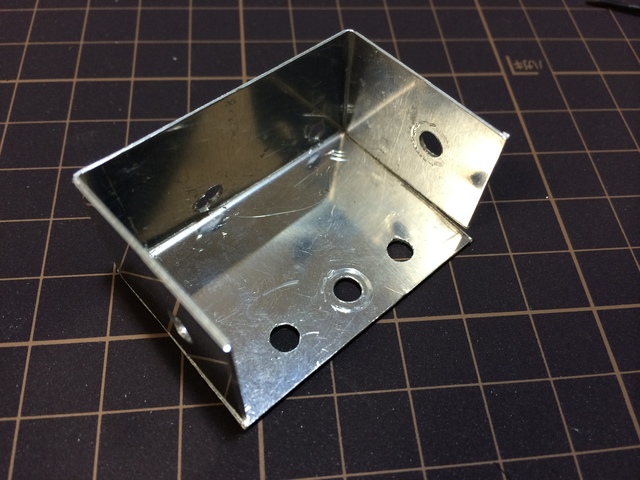

ヒートシンクは外部に付けるのだけれど、そこまで熱伝導させるためのアルミの インナーケースを作る。つっても箱型に曲げるだけ。LED基盤からコードを通すための 2.5mmφの穴が前方に二つ開いていることに注意。

いやー、今回初めて知ったんだけど、1mmくらいまでの厚さのアルミなら、フツーの カッターナイフで切った方が切り口綺麗だし楽ですよ。もしやったことがない方が おられたら是非。

考えた人頭いいなぁ。当然カッターの歯はダメになるけど、オルファなら ちょっと折って復活させればいいし。

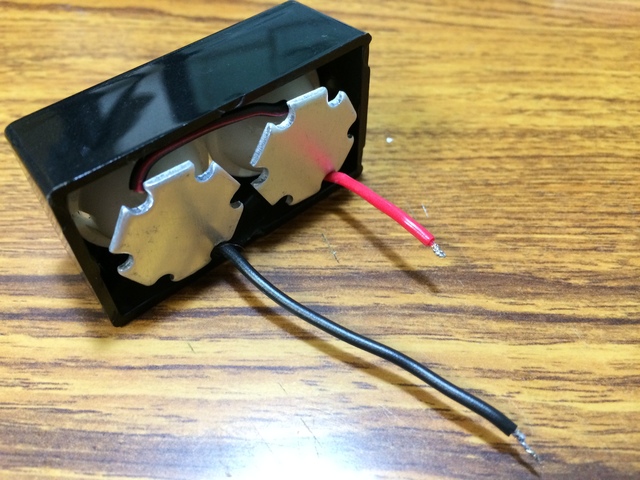

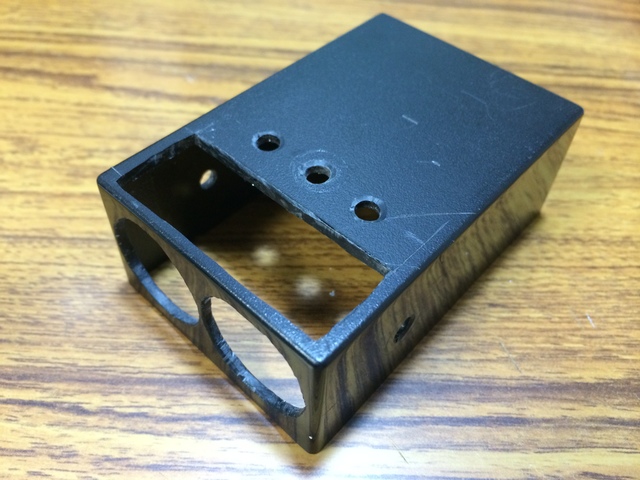

ケースは以下の写真のように加工する。前面の穴にLED基盤が収まり、 上部の穴にはヒートシンクが貼り付けられる。ドリルで開けた穴は、上のアルミの 熱伝導部のネジ止めと、ライトブラケットへ留めるためのタイラップ用の穴。

アルミの熱伝導部を組み合わせるとこんなカンジ。この裏側にヒートシンクを貼る。

そして、LEDヒートシンクに熱伝導シール貼ってから、二つのケースを組み合わせる。 熱伝導シール貼ると、びっくりするくらいばっちりアルミの熱伝導部に貼り付く。 最終的にはシューズドクターで二つのケースをシーリングしながら貼り付ける。 シューズドクターで貼り付ければ、この二つのケースがポロリと取れることは 絶対にないと言い切れる!(そのくらいシューズドクターは優秀)

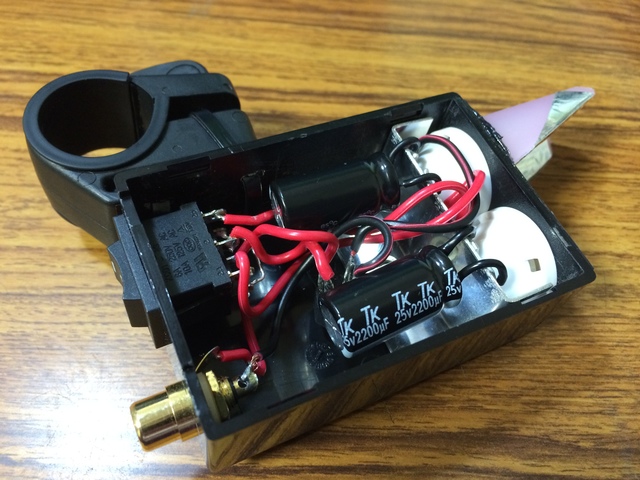

配線は前作とほとんど同じなので説明しない。 今回は基盤を使わず、空中配線にしちゃったところがちょっと違う。 これだけ部品数が少ないとなんとでもなるというか。

今回から、電源をRCA端子から取るようにした。 当然電源側にもRCAプラグを接続しておくこと。これにより、ライトを気軽に 選択して変更することが可能になった。なんでRCAにしたかというと…なんとなく? RCA端子は防水性がイマイチなので、別の端子にしてもいいかもしれない。

配線スペースは結構大きいので、あまり困らずに配線できるはず。 後から見てもすっきりだし、メンテ性もよい。

見えないけど、裏側にヒートシンク(15x45mm)を貼った。それはまぁ気休め。 そっちも、シューズドクターを使ってシーリングし、雨に備える。 このケース、この後上部の蓋を閉めればそこそこの防水性があるし、 心配ならシューズドクターで密閉してしまってもよい。なかなか優秀。

うわッマヂ明るッ!なるほど、確実に一灯の倍は明るい。しばらく走ってみるが、 とにかく明るい。というか街中を走るには明るすぎる!道行く人々がつい手でひさしを 作って目を守ってしまうくらいの激しい光、遠くの道路標識が車のハイビームで 照らされたようにギラギラと輝くという。こりゃー街中では凶器だわー。 夜の多摩川CRを走ってみると、明るすぎて周囲が逆に暗く感じちゃうくらい。 うん、ブルベで真夜中の街灯ない道を走るんじゃない限り、 こんな強烈なライトは要らんわー、というのが正直な感想。

点灯状態を以下に示す。性能的には日常使いにも十分だけど、 いやはや、ちょい明るすぎる。

やはり、発熱はほとんどない。25km/h〜30km/h程度で、気温20℃の夜の多摩川CRを 一時間くらい走ってみたが、ヒートシンクはほのかに暖かい程度。これヒートシンク 要らんのじゃないの?

使ってみると、二点気になることがあった。

これをなんとかするため、ちょっと考えてみた。

というわけで、以下のスイッチを購入してきましたよ。

| 品名 | 型名 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ロッカースイッチ(2回路2接点 On-Off-On) | KCD1-C1-203051BB | 96円 | マルツパーツ本店で購入。ロータリースイッチでもよかったけど、防水性とか考えるとこっちの方がいいかなーって。 |

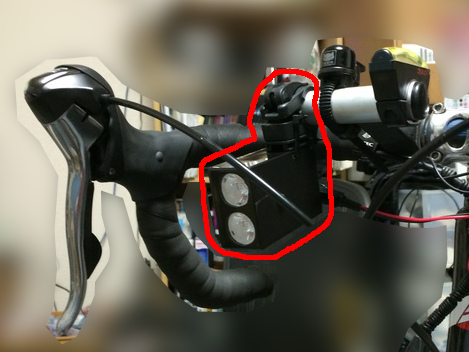

これを使って、上の改良点二点を盛り込んだケースを再作成してみたのがこちら。 これで一灯・二灯が走行中にも切り替えられるようになった。 もう常用しちゃってるので、CATEYEのブラケットをタイラップで接続しちゃってます。

うむ、軽くてよろしい。そして、一灯ずつ選択できるようになって、明るい場所では ライトを制限できるようになって、向かってくる人が顔をしかめないようにはなった。 また、ヒートシンクはなくても、7/6深夜(外気温22℃程度)に一時間多摩川CR走って 本体ケースが「ほんのり暖かいくらい」なので、熱問題も多分大丈夫だろう。

ただし、スイッチを使う時は、コンデンサ容量を2200uF以下にしないといけない

ことに注意。これを4400uFにすると、2LED→1LEDに切り替える時に、

LEDが焼き切れてしまう。これは、コンデンサに溜まった『2LEDなら普通に

点灯するけど1LEDに流すとLEDを焼き切っちゃう電荷』が

1つのLEDに流れてしまったことによる(と思う。試すのはもうイヤだ)。

これで我輩はLED(XP-G)を二灯ダメにした。1360円の損失。

ちゃんとレギュレータかツェナーダイオードでも入れておけばいいんだろうけれど、

そうすると今度は発熱が心配になるので、今は2200uFで落ち着いている。これなら

走行中に何度スイッチを切り替えても、LEDが切れることはなかった。

切れてしまったので、回路変更しました。追記参照。

LEDごとにコンデンサを並列に付けるちうのはどうなんかね。気持ち点滅具合を

更に軽減させることができそうな木がするけれど、今回のように

一灯ごとに点灯させるようにするなら、間にダイオード入れて逆流防いだりしないと

いけないんじゃないか、そうすると電圧が降下してちょっと損なんじゃないか、

そしてコンデンサを配線するとアルミヒートシンクに当たってショートしそうだ、

とか思うところあって、今回はそういう回路は試さなかった。

ヒマな方は試してみてくだされ。

追記で検証した。そっちの方がいいみたい。

とはいえ、やっぱりまだまぶしいので、 追加で深めのフードを作った方がいいと思う…。 塩ビの水道管を半分に割ったものとか使えないかな。

■完成形

実際、こうやって装着してますよ、という例。ケースに小さい穴をあけ、CATEYEの ブラケットにタイラップ二本で固定した。 ライト自体は軽いから、固定力はこれで十分。

えー。真夜中の多摩川CR中にモノスゴいイキオイでスイッチをぱちぱちしてたら、 一個LEDが切れた。おおぅ!しかしLEDはもう一個あるもんね!と思ってたら、 一秒後にもう一個も切れた。なんじゃーい!原因は、やっぱりコンデンサに電荷が 溜まりすぎたことによる(と思う)。

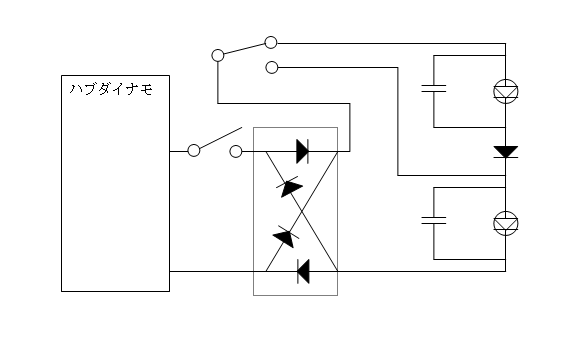

で、この回路じゃダメだわー、とわかってしまったので、 以下のような新しい回路を考えた。

スイッチで切り替えられるようにするのは以前と同じだが、 コンデンサを二つ用意してそれぞれのLEDに接続しっぱなしとし、 スイッチのOn/Offに関わらず、充電した電荷はそのLEDで必ず使い切るようにした。 これで多分大丈夫だろう。 間のダイオードが必要なのかどうかはよくわからないが、 (下のLEDを)一灯だけ点灯させた時、上のコンデンサを充電するように 上のLEDを電気が逆流することがあるかなー、と思ったので付けた。 ショットキーバリアダイオードで0.45V程電圧降下するけれど、 安全のためには仕方がない。

そして完成形は以下のように変化。ついでに幻惑防止の庇(ひさし)をつけた。 ダイソーのアルミテープを貼って反射もばっちり。

余談。コンデンサに溜まった電荷は、自然放電するのが相当遅い模様。

今回の回路を実現するために、LEDを焼ききったコンデンサを再利用しようと

上の回路に接続したところ、つながってるLEDが一瞬点灯して「パチッ」て音を

立てた後、ご臨終なされた。オオィキミィ!

全くモゥ!と思って更に別のLEDに交換して

再度接続したら、またも一瞬点灯して「パチッ」って。

オオオオオオォォォォォイキミィィィィィィィィィィィイイ!!!

LED四個(XP-G x3、XP-E x1)を焼損して、やっと我輩学びました。 「コンデンサはとにかく放電してから接続すること」。だよねーだよねー そうだよねー。たった30分で、損失額2220円。おおぅ…。

あ、この写真ではコンデンサをそれぞれ2200uFにしてるけど、1000uFと比較して 全くメリットがなかったので、ハブダイナモ + Cree XP-G/XP-Eでこういう回路なら、 コンデンサは1000uF程度で十分な模様。小さいほうが振動に強くなるから、 できれば小さいのにした方がいいね。

二灯だと、本当に一灯の倍くらい明るい。そして明るすぎる。 やっぱり、今回のみたく一灯と切り替えられるようにしておくと、いろんな場面で 使えて便利だと思う。

先日久々に元のLP-R600出して点けてみた。暗ッ!なんて暗いんだLP-R600! いくらヘタってるとはいえ、LED一灯よりもかなり暗いちうのは問題ではないか。 これだと危なくて夜の多摩川CRを走ることはできない。やっぱLEDって偉大だよなー、 と思いつつ、LP-R600は引退することとなったのでした。めでたしめでたし。